| あのころ、怖いものは何もなかった・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

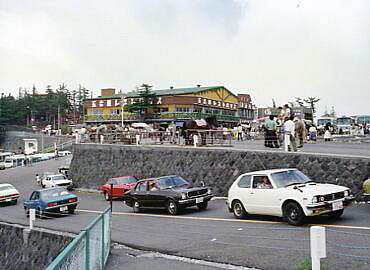

1日目は足慣らしを兼ねて東京から河口湖まで走り、ユースホステルに泊まる。二日目もいい天気だ。早朝から、なだらかな斜面を富士山に向かって進む。富士山ははるか遠くに見えて、自分が今走っているのが富士山の裾野の部分だとは信じられない。道路は樹海の中をまっすぐに伸びている。ほどなく有料道路「スバルライン」のゲートに到着する。ここは料金がすごく高いうえ、看板には片道料金を掲示しつつ、往復分と称して一度にその2倍の料金を徴収するというアコギなことをやっている。ただし、今回の計画では山頂の向こうの静岡県、スカイライン側に降りることになっている。「自転車、往復ですね」「いえ、片道で」ゲートの係員がぎょっとしたが、説明したら納得してくれたようだ。さわやかな道を走っていると、だんだん生えている木も変わってくる。やがて道路がくねくねし、斜度も上がり始めた。乗用車の数も少しずつ増えてきた。それでも予定のペースで走りつづける。上島の方がペースが速いが、3合目、4合目の看板の前で待っていてくれた。このスバルラインは5合目が終点だ。 ここで昼食にする。ここの大駐車場から見た富士山は、とても近くに見えるのが意外な驚きだった。山頂まで往復1時間くらいで行けそうだが、実はここからが修羅場なのだ。また、このあたりでは飲料水が水筒1杯で100円取られたのでびっくり。当時はまだ「ミネラルウォーター」が売られていない時代だったので、「水を売るとはけしからん」という印象があった(ただし、山小屋で販売されている水の値段は高く登るほど上がる)。登山道入り口からは舗装道路ではない。砂地の上をゆっくりと押し上げる。ここは標高2400mだが、昨日の疲れもあり、とても疲れる。いやあ、まいった。周囲は荒涼としていて、木が全く生えていない。視界をさえぎるものは何も無い。上島が小声で話しかけてきた。「おい、あそこでバアさんが小便しているぞ」バカ、そんなこといちいち教えるんじゃない!。たまに足元に変な塊がある。これは観光用に6合目まで人を乗せている馬の馬糞である。見つけるたびに「バッ、フーン」とか変な驚き方をしやがる。空気も薄いのに、そういう疲れること言わんでくれ。何とか6合目に到着。だいぶ時間も廻っていた。 6合目からはいよいよ岩場だ。岩場は自転車を担ぎ上げだ。山頂はすぐそこに見えるが、いくら登っても近づいてこない。どうなってんだ。1歩1歩確実に登るが、空気の薄さがいかにつらいか身にしみる。富士山を登るにはザイルを使うような登山技術はいらない。技術的には初心者OKのとてもやさしい山だ。ただし、高度だけはまぎれもなく日本一で、慣れていないと思いもよらぬ難儀をすることになる。それにしても景色だけはいい。登るたびに良くなる。このつづら折をあとどれだけ登るのだろうか。やっと7合目に到着。山小屋の前のベンチで一休みする。すると後ろから「えらいなー」という声が。見ると、台湾から来たという台北登山会の人たちだった。日本語が達者で、細長い短冊のような登山会のペナントをくれた。また、他の登山者もこの物好きな高校生にいろいろ話しかけてきてくれる。ちょっとした人気者(変り者)であった。ここでアドバイスがある。山小屋の前を通過する時にオヤジが「泊まっていけ」と客引きをしてくるが、決してのってはならない。今はどうか知らないが、当時のある雑誌によると、えらい狭い山小屋ばかりで、人をびっしり詰め込むそうだ。みんなが同じ方向に頭を向けて寝ると肩がぶつかるので、頭の向きを交互に並べて寝かすらしい。まるで奴隷船だ。しかも深夜でも人の出入りが多くてうるさくて眠れたものでなく、朝食はごはんとインスタント味噌汁(具を抜いているんじゃないかと思うくらい貧しい)に疑惑のかけらほどの漬物で、値段はホテル並だという。たまったものではない。 8合目手前で暗くなってしまった。ううむ、疲れている。それに真夏だというのに寒い。雨具のポンチョまで着こんで登る。途中にベンチが置いてあったので、少し休憩仮眠とする。「寒いなあ」そんなことを言いながらうとうとしていると、下のほうから小さないくつもの明かりが線になって動いている。夜に登山を開始して、山頂で御来光を拝もうという人たちだ。すごい数だ。不気味でもある。寒くてまんじりともせずに出発することにした。しかしここからの100mは下界の500mに相当するだろう。とにかく、呼吸が苦しい。もしこの登山の発案者が上島だったら、「自転車担いで富士山なんて馬鹿じゃねえか? こんなくだらない山登りをやろうと最初に言いだしたのは、おまえだからな!」と言って当り散らしていただろう。でも計画を立てて誘ったのは私だ。はるかなる8合目には深夜に通過した。一番つらかった。上島はもうずっと上にいる。追いつこうとあせるが、ちょっとでも立ち止まると次ぎの足が出なくなる。大勢の登山者が次々と私を追い越していった。 9合目にさしかかろうとした時、空が白み始めた。もともと御来光は山頂よりも9合目の方が見える確率が高いというので9合目で朝を迎えて長い休憩をとる計画だったが、今日は山頂まで晴れ渡っていて、どこでもみることができただろう。オレンジ色になった雲海の彼方がピカっと光った。御来光だ。しばらく自分がどこにいるのかも忘れて見とれてしまった。9合目から山頂までは、距離を感じなかった。人が大勢いて、火口が本当に目の前で、なんだかもう到着したような気になるからだ。後を振りかえりながら登り、朝6時ごろに火口に到着した。いやあ、すごい景色だ。河口湖、山中湖がきれいに見える。噴火口も迫力満点だ。多くの人はここをもって登頂とするのだろうが、本当の山頂はこの火口を半周したところにあるレーダーの裏、剣が峰だ。ここでいよいよ担いでいた自転車をおろし、乗ることにした。火口の縁を自転車で走っているのを見て、多くの登山客がどこから来たんだとびっくりしていた。一緒に写真をとってくれとか言われると、英雄気分だ。すれ違う登山客の表情も面白い。そう、この日本最高峰で走るために自転車を担いできたのだ。そうでなければ、自転車は五合目に置いてくるはずだ。自転車を担いで槍ヶ岳に登った人はいないだろう。槍ヶ岳では走りようがないからだ。この日本最高地点を自転車で走る、というのを経験した人はそうそうおるまい。比較的平坦な火口を走る。レーダーは工事中で、大きな丸い白いレーダーは無かった。残念。そして剣が峰で写真をとる。最高峰の標識はさぞかし立派なものと思いきや、木の棒が1本刺さっているだけのペットの墓みたいな、素朴で簡素なものだったので拍子抜けであった。 とはいえ、やっと念願の登頂を果したのには充実感いっぱいだ。さて、ここで理科の実験をやることにした。標高の高い山で炭酸ジュースの缶を開けると勢い良く飛び出すというのだ。本当かな?わくわくしながらジュースのふたを開けたが、何もおこらない。がっかりだ。話によると、事前に振っておかないとだめで、振っておけば噴き出す勢いが下界よりいいくらいらしい。しばらく景色を楽しんだあと、いよいよ下降に入る。 山の裏は人が全然いない。山頂レーダーに機材を運ぶブルドーザーのキャタピラの跡が延々続いているだけだ。ところどころに雪が残っている。少しガスが出始める。イヤな雰囲気だ。すると前から異様な音がする。いきなり、視界に爆音を上げてブルドーザーが登って きた。おお、あぶない。とにかく小石だけでできた道は走りにくい。中途半端にタイヤがもぐりこんでしまい、ハンドルが効かなくなる。もちろん、ブレーキなどあまり意味がない。実に不思議な感覚だ。少しガスが晴れたところではるか眼下、南の方向に施設が見える。おお、あれがスカイラインか。あそこまで行けば舗装道路になって、あとは楽勝、楽しいダウンヒルだ!。ところが上島がそっちに曲がらずまっすぐ東の方向へ行ってしまう。でかい声で呼び止めたが、聞こえるはずもない。仕方なく上島の後を追う。やはりコースを外れていた。御殿場口登山道に入ってしまったのだ。こうなったら仕方ない。ここを降りるか。ところが下からすごい勢いでガスが我々めがけて昇ってくる。恐い気もする。ガスは地上1mほどの高さを駆け上がるようにして登ってきており、けっこうなスピードだ。腰を落として遠くを見るが、大きなスキー場のように広く、ずっと先まで砂地(火山でできた粗い目の小石)のゲレンデが広がっていた。スピードがつくとブレーキは全く利かない。腰をおもいっきり後に引いているが、どんどんスピードが上がる。ハンドルを小刻みに動かしたり、前輪を浮かせたりしてなんとか走るが、上島はずっと先で転倒し、1回転したりしていた。おい、大丈夫か。自転車は。ところが2回目の転倒をしたときに「もう、歩く」と言って自転車を降りてしまった。しかたなく先に行き、固い地面のところで待つことにした。 ゲゲッ!。とんでもないことに気付いた。砂利道を下ったら、タイヤの接地面がツルツルになっており、側面は目の粗いヤスリをかけられたようにそぎとられ、チューブが見えているのだ!。やばい、パンクなんかしたら、修理でタイヤをリムから外す作業に耐えられないだろう!。だが、ここに来てどうなるというものではない。とにかくパンクをしないことを祈るばかりだ。 御殿場に降りたのは午後1時だ。東京まで120キロはある。今晩、自宅のふとんで寝るためには昼飯も食えない。パンを買って、走りながら食べる。ここで松田から厚木経由で新宿を目指すのが最短コースだが、何を間違えたか国道1号に出ることばかり考えて、小田原へ向かってしまった。そこから茅ケ崎を経て鎌倉へ。そこでやっと北東に進路をとったが道がよくわからん。とにかく無我夢中で休みなく走りまくり、赤信号以外では止まることもせずに、とうとう夜遅く自宅に無事到着した。ろくに寝ていないのに富士登山を果し、強行で戻ってこれたのはいいが、翌日は階段を上ることはできても下ることができなくなった。どうなるかと思ったが、その翌日には完全に復活していた。今やったら、回復に1週間の静養を要するか、その前に死んでいただろう。 今このレポを書いていると、本当に若い頃は恐いものはなかったという気がする。相棒の上島はその後外務省の外郭団体に就職し、南米のベネズエラで嫁さんをもらい(すごい美人らしい)、その後はどうなったか分からないが、元気でやっているだろう。富士山はその後変わることなく雄姿を・・・・と言いたいところだが、年々ゴミが増えて、問題になっているらしい。悲しい限りだ。しかし、雲海に浮かぶ御来光を拝んだ瞬間、日本最高峰に立った時の感動は決してあなたを裏切ることはないだろう。一度は登ってみるのがいい。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

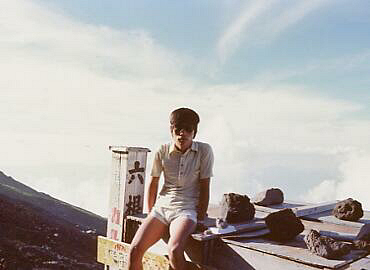

| まだまだ雲の下だ | 三合目で余裕のポーズ。 タンクトップが懐かしい |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| だいぶ高度を上げてきたぞ | 観光用の馬車だ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 下山してくる登山客 | これがBAFUNだ (食事中の人、ごめんね) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| こいつを担いで登ったんだ | 途中、下山してくるバイクも | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 七合目にて |

そろそろ日が沈むころだ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 一番つらかった八合目 | ポンチョを着て、フロントバックを腰に巻いて。 これが担ぎ上げスタイルだ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| もうすぐ御来光だ |

そら、来た! |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 朝焼けに輝く鳥居 火口はもうそこだ |

山中湖(中央)をバックに、 最後の鳥居を見下ろす |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 吉田口の山頂(火口)から、噴火口の左側 | 左と同じ位置から、中央。 正面に最高峰の剣ヶ峰とレーダーが見える |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 上と同じ位置から、噴火口の右側 | 中噴火口の縁はこんな感じだ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 剣ヶ峰から | 剣ヶ峰から噴火口の左側を見下ろす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 剣ヶ峰から噴火口の正面 | 剣ヶ峰から噴火口の右側。 吉田口の施設が見える |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

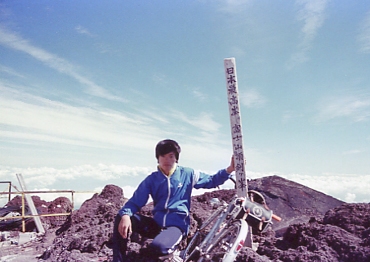

| 剣ヶ峰にて | 山頂付近は雪が残っていた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ブルドーザーの道。 雲が駆け上がっていく |

サドルが割れてしまった |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| お気に入りの一枚。これは「サイクルスポーツ」誌の読者のフォトコンテストで月間最優秀賞を獲得した。 クジラの形の山中湖が美しい。 アディダスのウィンドブレイカー、懐かしいでしょ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ・スキーにこだわることはない。富士山は、まず登ることである!! ・2011年に、マッターホルン登山の高地訓練として30数年ぶりに富士登山をしてみたら、人は多いし、 特に外人は増えていた。登山客の服装はとてもファッショナブルで、登山道もきれいに整備されていた。 山小屋は宿泊者の詰め込みをやらなくなったらしい。レーダーも気象衛星の登場で無くなってしまった。 最高峰の標識も実に立派なものになっていた。 隔世の感はあるが、ところどころに懐かしさがこみ上げるものもあった。 ・マウンテンバイクで駆け降りるのが多くて、今では自転車を担いで登ろうとすると山小屋の人などに 止められるらしい。自転車で挑戦する人は確認してみて。 ・2012年、富士山の山頂から五合目までスキーで滑りました。このレポートはエッセイで! ぜひ! |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「富士山スキー滑走記」 富士山の山頂から五合目まで、スキーで滑走しました。ぜひご覧ください! |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||